プロジェクト限定型NDAとは?

秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)は、当事者間で開示される情報を第三者に漏らさないことを約束する契約です。その中でもプロジェクト限定型NDAは、ある特定の目的や案件に限定して効力を持つ形態を指します。例えば、共同研究や業務提携の予備的検討など、一定の期間・範囲内で秘密情報を扱う場合に適しています。

プロジェクト限定型NDAの大きな利点は、契約範囲が明確であることです。対象となるプロジェクト以外の用途には情報を利用できないため、開示者にとってはリスクが低く、受領者にとっても契約義務が過度に広がらないというメリットがあります。

プロジェクト限定型NDAが必要となるケース

プロジェクト限定型NDAが活用される場面は多岐にわたります。代表的なケースは以下のとおりです。

- 企業同士が共同で新規事業を検討する際

- ITベンダーに対しシステム要件や社内フローを開示する際

- 大学や研究機関と民間企業が共同研究を行う際

- 外部コンサルタントに社内の経営情報を提供する際

- 提携先と新しいサービス開発を行う場合

これらはいずれも「特定のプロジェクト」に関する情報共有であり、その範囲を契約書に明記することで情報漏洩のリスクを最小化します。

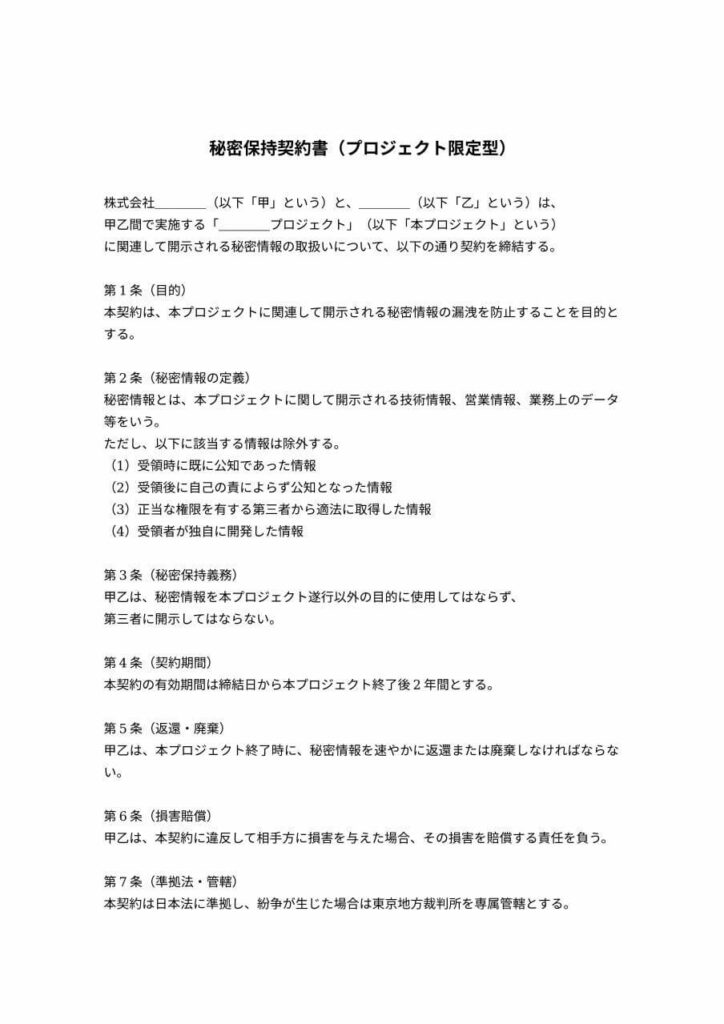

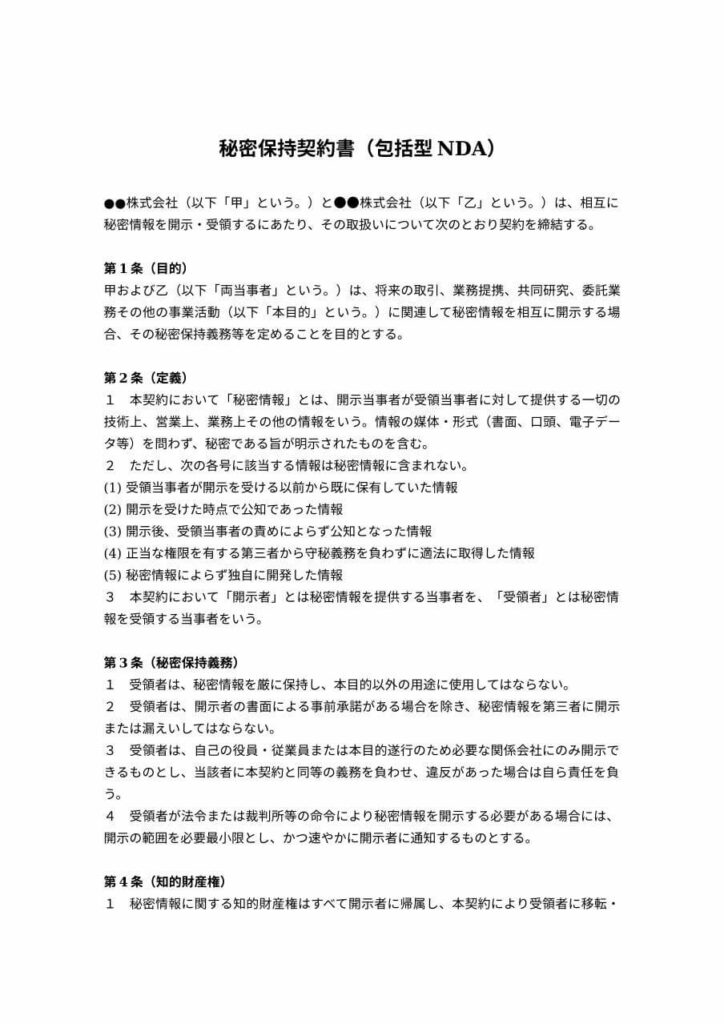

プロジェクト限定型NDAに盛り込むべき主な条項

プロジェクト限定型NDAには、少なくとも以下の条項を盛り込む必要があります。

- 目的条項(契約の目的と範囲を特定のプロジェクトに限定)

- 定義条項(秘密情報の範囲と例外)

- 秘密保持義務(利用範囲・再開示制限・法的要請への対応)

- 知的財産権の帰属(共同成果物や知財の扱い)

- 秘密情報の返還・廃棄義務

- 損害賠償条項

- 契約期間と存続条項

- 管轄裁判所条項

これらを網羅的に記載することで、当事者間の権利義務が明確になり、後々のトラブルを防止できます。

条項ごとの解説と注意点

秘密保持条項

秘密保持条項では、受領者が秘密情報を第三者に開示したり、目的外に利用したりしないことを規定します。プロジェクト限定型の場合、対象となるプロジェクトの名称や範囲を明記し、その範囲外での使用を禁止する形で記載するのが一般的です。ここを曖昧にすると、契約の実効性が弱まるため注意が必要です。

契約期間・解除条項

契約期間は、プロジェクトの想定期間に応じて設定します。通常は1〜2年程度が多いですが、プロジェクト終了後も秘密保持義務が一定期間存続する旨を必ず記載します。解除条項では、重大な違反や合意による終了を条件として明確に定めることが望まれます。

損害賠償条項

秘密保持義務違反により損害が発生した場合の賠償責任を定めます。ここには弁護士費用など付随的な損害も含めることが一般的です。条文に「直接・間接の損害を含む」と記載しておくことで、広範にカバー可能です。

準拠法・裁判管轄

契約に関連する紛争が発生した場合、どの法律に基づき、どの裁判所で解決するかを定めます。通常は「日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を専属的合意管轄とする」等の文言が使われます。

契約書を作成・利用する際の注意点

- プロジェクト限定型NDAを作成・利用する際には、以下の点に注意が必要です。

- プロジェクトの範囲を具体的に記載し、曖昧な表現を避ける

- 共同開発や共同研究で成果物が発生する場合、知的財産権の帰属を明確化する

- 秘密情報の範囲を広げすぎると実務に支障が出るため、適切なバランスを取る

- 相手方の立場も考慮し、過度に片務的な条項は交渉の障害となる

- 契約期間と秘密保持義務の存続期間を明示する